事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

おひとり様50歳の遺言書。身勝手な兄には1円も渡したくない!

■50歳の女性 親の相談ではなく、自分のこと

Nさん(女性)は今年50歳。大学を卒業後、上場会社に勤務して20年以上になります。会社では本社で人事を担当しており、部署のリーダーとして活躍されています。定年が65歳になったので、とりあえずは定年までは働くつもりということです。

そんなNさんが半休をとって、相談に来られました。

親の相続のことが気になる年代ですが、Nさんは自分のことだといいます。

Nさんの父親は30年前に亡くなり、その後、Nさんは母親と2人で暮らしていて、その母親も10年前に亡くなったのです。Nさんには兄が1人いますが、その兄が悩みの元だといいます。

■母親と同居して看取ってきた

Nさんはずっと実家暮らしで、父親が亡くなってからも母親と二人暮らしをしてきました。5歳上の兄は大学を卒業後は家を離れたのですが、仕事を転々としており、たびたび母親にお金の無心をしていました。

そんなときしか実家に帰ってこない状況でしたが、母親は兄のことを無碍にはできなかったようで、自分が働いて残してきたお金を渡していたようです。

母親は80代になり、介護が必要になりました。Nさんはフルで働いているため、大変なこともあり、兄にも協力してもらいたいと連絡をしましたが、まったく手伝う気もないよう。実家に来て面倒を看ることができないなら、介護の費用を出すようにしてもらいたいと言ってみましたが、それにも協力してもらえず、結果、母親の介護はNさん1人が担当して、最期もNさんが看取ったのでした。

■母親には遺言書を書いてもらっていた

母親は父親が亡くなった後、ローンを借りて自分で戸建ての自宅を購入していましたので、それが母親の主な財産で約3000万円。相続評価は1500万円でした。母親は、家は同居するNさんに渡す、預金500万円程は2人で等分に分けるようにと言っていましたので、自筆の遺言書を作成してくれていました。

Nさんは亡くなった時にはその遺言書で自宅の名義を変更し、葬儀費用を出して残ったお金を兄と等分に分けるようにして、母親の相続は終えることができました。実家にほとんど帰っても来ない兄ですので、母親の遺言書を見せると納得したようでした。

■その後は絶縁状態 どこにいるのかもわからず

母親の葬儀の際は、叔父や叔母に連絡をする必要がありましたので、叔父から兄に連絡をしてもらうことで、兄も連絡がつきました。葬儀の際は、表向けには“喪主”としましたので、兄の体裁も保てたというところです。

しかし、相続の手続きはNさんがすべて行い、現金を渡す時には実家に帰ってきたものの、その後は連絡が着かず。その後、また転居したようで、どこに住んでいるのかも、わからない状態だといいます。

■自分の相続人は兄、ひとり

Nさんは、母親から相続した家以外に、ずっと仕事をしてきて貯めた預金があります。現在、Nさんは独身でひとり暮らし。今のところ、結婚する予定はないため、このままであれば、配偶者、子どもがいない“おひとり様”となります。そうなると、Nさんの法定相続人は「兄」だけということです。

Nさんはまだ50歳ですが、ほどなく母親の13回忌を迎えるので、自分の相続のことも気になり始めて、相続事例のコラムなど読んで相談に来られたということです。

Nさんは「兄と絶縁状態。父の介護も母の介護にも加わらず、お金の援助もなかったった。自分の相続の際、兄に財産がいかないように赤十字などに遺贈したい。公正証書遺言を作成したい。」と。意思は明確でした。

人生100歳までの時代とはいえ、いつ何があるかわからないし、自分の意思が明確になれば残しておかないと実現しませんので、相続はうんと先の若い年代だとしても、遺言書を作成しておく必要があります。

Nさんの意思を確認して、「公正証書遺言」を作成することになりました。公正証書には証人が2人必要ですので、夢相続で担当します。

■きょうだいには遺留分がない 1円も渡さなくてよい

遺留分とは、「一定の相続人に対して法律で最低限保証されている相続分」です。

これは、被相続人(亡くなった人)が遺言などで全財産を他の人に譲ろうとしても、法定相続人の一部に対しては最低限の取り分を残さなければならないというルールです。

ただし、この遺留分が認められているのは次の人たちだけです:

- 配偶者

- 子(またはその代襲相続人)

- 直系尊属(父母など)

この中に きょうだい(兄弟姉妹)は含まれていません。きょうだいは被相続人と同じ世代の親族であり、扶養義務の関係が薄いためです。

一方、配偶者や子、親などは被相続人と生活・扶養の関係が深いため、法律で保護される必要があると考えられています。

そのため、被相続人が遺言で「全財産を第三者に渡す」としても、きょうだいには異議を唱える(遺留分侵害額請求をする)権利がないのです。

■まとめ 遺言書を作って不安のない生活を

Nさんは公正証書遺言を作成することでこれから安心した生活ができるとほっとしておられました。まだ50歳なので、70代、80代になれば「死後事務委任」をするようなアドバイスもしています。

- 自分の意思を残す公正証書遺言を作成すれば意思が実現する

- 赤十字など、遺贈先を決めて遺言書に明記する

- 遺言書を実現する遺言執行者を決めて明記する

- 遺留分は「配偶者・子・直系尊属」にのみ認められる

- 兄弟姉妹には遺留分の権利はない・・・兄には1円も渡さなくて済む

■あなたに遺言は必要? 遺言の必要度カウンセリング

相続手続きを進める際、“円満にいかないかもしれない”と想像されるのは次のようなケースです。

あなたやご家族でチェック項目に当てはまることはありませんか。

また、ここにあげたケースだけでなくても個々の事情があれば争いのもとになるかもしれません。

一度、家族関係を思い浮かべて整理してみましょう。

◇遺言を残した方がよいケース

①自分の境遇 【独身・配偶者・子供なし】【離婚・再婚】【異父母兄弟】

〈独 身〉独身で子供もなく、親か兄弟姉妹が相続人になる場合

〈配偶者が他界〉配偶者がすでに高いし、子供が相続人になる場合

〈子がいない〉結婚しているが子供がなく、配偶者と親か兄弟姉妹が相続人になる場合

〈相続人がいない〉独身で子供がなく、親も兄弟姉妹もいない場合

〈再婚、認知〉先妻、先夫の子供と後妻、後夫の子供、認知した子供等がある場合

②家族関係 【疎遠・不仲】【同居・介護】【内縁・認知】【行方不明】【海外在住】【代襲人】

〈不 仲〉家族間ですでに争いを抱えていたり、疎遠、対立している場合

〈同 居〉相続人が複数同居している場合

〈介 護〉介護をしている、介護を受けている場合

〈内 縁〉内縁関係の夫、または妻がいる場合

〈行方不明〉相続人が行方不明で遺産分割協議ができない場合

〈海外在住〉海外在住で手続きが複雑になる場合

〈代襲相続人〉子供や兄弟姉妹が先に亡くなり、代襲相続人がいる場合

③財産の内容 【不動産】【使用貸借】【共有】【会社・家業】【贈与】

〈不動産〉 財産の中に不動産があり、分けにくい場合

〈使用貸借〉無償で借り受けて住んでいる相続人がいる場合

〈共有名義〉不動産の共有名人に相続させたい場合

〈会社経営〉同族会社や家業があり、継承したい場合

〈生前贈与〉贈与をした財産があり、明確にしておきたい場合

④特別な思い 【分割】【寄与】【争い回避】【跡継ぎ】【援助】【遺贈】【寄付】

〈遺産分割〉特定の相続人に多く分けたい、または分けたくない場合

〈寄 与〉老後や介護や事業に貢献してくれた相続人がいる場合

〈争い回避〉家族で争わないよう分割を指定したい場合

〈跡継ぎ〉 家を継承してくれる人に多く残したい場合

〈援 助〉援助が必要な相続人に財産を多く遺したい場合

〈遺贈〉相続権のない孫や嫁、兄弟姉妹など相続人以外に財産を渡したい場合

〈寄付〉お寺、教会等、希望する団体、法人に寄付する場合

最初のご相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】

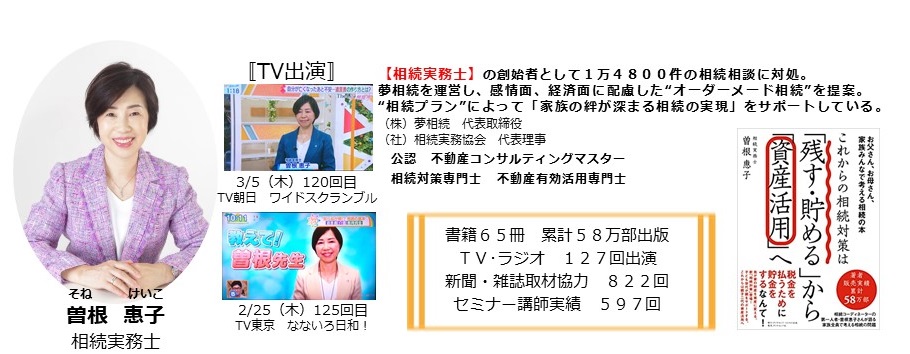

コラム執筆