事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

借地権が父親の財産で共有!土地をめぐる家族トラブル

■”父の思い出の家を守りたい”娘と、“施設費用のために売りたい”親族の攻防

相談に訪れたのは、Мさんご夫婦。以前、Мさんのご主人の父親の相続のときに夢相続でサポートしています。今回は、妻のМさん(70代)の相談だと言います。

Мさんは「父の家を守りたいんです。思い出が詰まっていて、売るなんて考えられません」と興奮気味には切り出されました。実家をめぐって親族でもめているというのです。

■父の再婚と複雑な家族関係

Мさんの父親は、戦後に土地を借地として取得し、自ら建てた家に家族で暮らしていました。母親が早くに亡くなった後、父は60代で再婚し、後妻となったのがEさん。現在96歳で、施設に入居中です。

Мさんと後妻Eさんとは養子縁組をしておらず、法律上は血縁関係がありません。

ところが、父親が亡くなった約10年前、父親の財産の大部分は借地権でした。借地権の登記となる建物の名義は「父親の相続人3名」として、Мさん・妹のТさん・後妻Eさんの3人がそれぞれ3分の1ずつ相続していました。

「父親が再婚したとき、家を守るためだと思っていたんです。まさか、こんなことになるなんて…」 Мさんは、言葉を詰まらせながら当時を振り返ります。

■始まりは一本の電話から

きっかけは、ある日突然かかってきた一本の電話でした。

「後妻Eの妹の娘、○○と申します」

という女性からの連絡でした。Eさんの姪になります。

「叔母(Eさん)の施設費用がかさみ、家計が苦しいんです。

この借地権を売却して資金に充てたいと考えています。」

思いがけない申し出に、Мさんは耳を疑いました。

「え?売る? だってあの家はお父さんが建てたんですよ。

父の思い出の場所を、お金のために売るなんてできません!」

しかし、Eさんの姪の主張は一歩も引きませんでした。

「Eおばさんにも3分の1の持分があります。叔母の代わりに私たちが手続きを進めます。司法書士の夫も『問題ない』と言っています。」

■“司法書士の夫”というプレッシャー

「法的に問題ない」と言われると、多くの方は不安になります。

しかし実際には、共有名義の不動産は全員の同意がなければ売却できません。

Мさんは混乱しながらも、冷静に確認しました。

「私が反対している限り、勝手に売ることはできないんですよね?」

その問いに、私たちははっきり答えました。

👉 はい。共有不動産の売却には、共有者全員の合意が必要です。

司法書士が代理で登記をしても、本人の意思確認なしでは法的に無効。

たとえ“身内の司法書士”でも、所有者の承諾なく手続きを進めることはできません。

■駐車場収入の不透明な扱い

実家の借地は140坪もあり、一部は駐車場として貸しており、毎月、駐車料金が入っています。ところが、それを後妻Eさんは独り占めしていて、Мさんと妹には一円も分配されていません。

「後妻Eさんが高齢になって施設に入ってからは、どうもEさんのきょうだいが管理しているみたいなんですが、収入の話は一切ないんです。

自分の持分があるのに、どういうことなのか…」

駐車場収入は、本来共有者の持分割合で按分するのが原則。

もし一方が独占しているなら、不当利得として返還請求が可能です。

■登記簿を確認して見えた事実

現地を調査し、登記簿謄本を取得してみると、確かに建物の登記は3人共有となっていますので、借地権も3人の権利となります。

驚くべきことに、借地の地主は国。

もともと個人の地主だった土地が、相続税の納税時に物納したようで、国有地となっていたのです。国との借地契約は原則として更新・譲渡に厳しい制限があり、自由に売買することは極めて困難。

「売ると言っても、そう簡単な話じゃないんです。」私たちはそう説明しました。

■3人共有の“行き詰まり構造”

このケースで大きな課題は、「3人の持分が均等」という点です。

|

所有者 |

持分 |

現状 |

|

Мさん |

3分の1 |

売却反対。維持を希望 |

|

妹さん |

3分の1 |

売却賛成 |

|

後妻・Eさん |

3分の1 |

施設入所中、実質代理人=美紀さん) |

一人でも反対すれば、売却も建替えもできません。

また、3人の共有状態では、固定資産税・修繕費・収入分配など、何を決めるにも全員の同意が必要。

「父の家を守りたい」という思いと、「現金化したい」という思いがぶつかり合い、

まさに“感情と権利が絡み合った典型的な相続トラブル”となっています。

■「父の思い出を守る」ことと「現実の負担」

Мさんが特に心を痛めているのは、父との思い出です。「庭の木も、父が植えたんです。夏には蝉の声が響いて…。売ってしまったら、父とのつながりが消えてしまう気がして。」

しかし現実的には、築50年の建物は老朽化し、維持費もかかります。さらに、施設費用や相続手続きの負担も無視できません。

「思い出を守る」ことと「現実を生きる」こと。そのはざまで苦しむ姿は、多くの相続現場で見られる共通の葛藤です。

■今後の対応方針として提案したこと

夢相続では、次のようなステップを提案しました。

1️⃣ 登記簿の正式確認

→ 名義・持分を正確に把握。今後のトラブル防止の第一歩。

2️⃣ 駐車場収入の清算要求

→ 持分に応じた収入分配を正式に請求する。

3️⃣土地測量図の入手

→ 物理的に3分割できるか測量士に確認し、管理を独立化。

4️⃣ 底地の買取・借地権購入できる不動産会社の選定

→ 国より底地を払下げしてもらい、購入し、借地権も買い取ることができる不動産会社を選定し、後妻と妹は売却、Мさんは実家を残すようにすることを提案。

■共有物分割協議が必要

借地権付きの土地だけでも難題ですが、さらに借地権が共有となるとさらに難題となります。

なにごとも地主(今回は国)の承諾が必要ですが、そのままでは借地権の共有の解消はしららくいため、まずは国から底地を払下げしてもらい、そのうえでそれぞれの借地権の買取が必要になります。

■相続実務士の視点から見える「本当の課題」

この相談を通して見えてきたのは、単なる「不動産トラブル」ではなく、“相続準備の欠如”が根底にあるということ。

・再婚相手と養子縁組をしていなかった

・建物・土地の持分を3分の1ずつにしてしまった

・駐車場収入や管理方法を明確にしていなかった

これらの「小さな曖昧さ」が、10年後に大きな争いへと発展しています。

■相続で「感情」と「法務」を両立するには

Мさんのように「父の思い出を守りたい」と願う方は少なくありません。

しかし、感情だけでは財産は守れません。

必要なのは、“思い出を守るための法的準備”です。

そのためには、

✅ 共有を避け、持分を整理する

✅ 養子縁組・遺言・信託で意思を形にする

✅ 専門家に早めに相談する

この3つが欠かせません。

■終わりに

「父が残した家を、どうにかこのまま残したいんです」

Мさんは、最後までそう語っていました。

土地を守ることは、単に“所有する”ことではありません。

そこに込められた家族の思いや、過去の努力を未来へつなぐこと。

しかしその思いを実現するには、法的にも実務的にも正しい準備が必要です。

「思い出を守りたい」――その気持ちを“現実の相続対策”へと変えることが、

私たち相続実務士の使命なのです。

🌸 相続でお悩みの方へ

「実家や土地をどうしたらいいか分からない」

「相続税や借入の返済が不安」

「子どもに迷惑をかけない相続をしたい」

そんな方は、ぜひ一度【夢相続】へご相談ください。

💡 私たちは、財産を“守る”だけでなく、“活かす”ための相続対策をご提案しています。

✔ 資産の見える化

✔ 貸宅地や空き家の整理プラン

✔ 実家の有効活用シミュレーション

✔ 相続税を抑える方法

👉 ご相談は【夢相続 相談窓口】までお気軽にどうぞ

📞 03-6222-9231(ご相談専用受付番号)

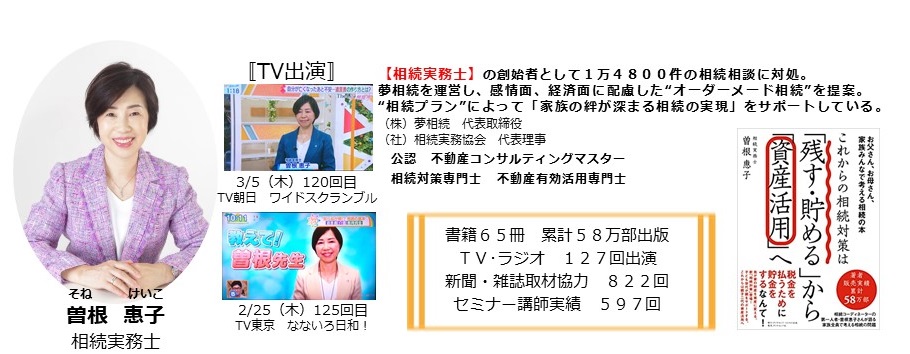

■執筆者

相続実務士 (株)夢相続 代表取締役 曽根恵子

【相続実務士】の創始者として1万15000件の相続相談に対処。

夢相続を運営し、感情面・経済面に配慮した”オーダーメード相続”を提案。

”相続プラン”によって「家族の絆が深まる相続の実現」をサポートしている。

- 相続関連著書・監修:92冊、累計88万部テレビ・ラジオ出演:300回超

- 新聞・雑誌取材:1,000回超

- セミナー:600回超

■夢相続 http://www.yume-souzoku.co.jp

■メルマガ登録 https://www.yume-souzoku.co.jp/pc_merumaga/

■公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@夢相続

■相続実務士®講座 https://souzokujitsumushi.com/lp/hp/

📞 初回のご相談は無料です。

お電話の他、Webからのお申込みは24時間受付中です。

🔶 無料相談を是非をご利用ください

相続実務士®が、ご家族の立場に立ってサポートします。

お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】