事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

子どもがいない夫婦の相続対策 ― Yさんのケースから学ぶ遺言書

■相談のきっかけ ― 子どもがいない不安

50代のYさんは、母親の相続を見据えて相談に来られました。父親は20年前に亡くなり、母親は88歳で自宅での一人暮らしが大変になり、現在は老人ホームに入所されています。Yさん夫婦は仕事があり、母親の暮らす自宅に同居することは難しく、別のところで生活をしています。

Yさんのいちばんの懸念点はYさん夫婦に子どもがいないことです。しかも、Yさんは一人っ子できょうだいもいません。母親の相続ではもめごとの心配はありませんでした。しかし、Yさんには大きな不安がありました。それは、自分が母親より先に亡くなった場合のことです。

「もし自分が先に亡くなったら、妻は母親の相続人にはならない。母親の財産は母のきょうだい、つまり私の叔母二人に渡ってしまう」と心配していたのです。母親の財産を妻が受け継げるよう、早めに手を打ちたいとのご相談でした。

■母親の財産と相続税の試算

母親の財産は、実家の戸建て住宅(土地・建物合わせて2,200万円)と預金・株式6,700万円で、合計8,900万円です。基礎控除は3,600万円のため、課税財産は5,300万円、相続税は約890万円と計算されました。

母親が財産を生かすための手段として、金融資産での不動産購入や生命保険の加入も考えられましたが、母親には賃貸業の経験がなく、生命保険の説明も理解が難しいとのことでした。そのため、とりあえずの対策として、Yさんと妻に少しずつ現金を暦年贈与し、預金を減らしていくことを勧めました。

■Yさんの心配 ― 自分が先に亡くなった場合

Yさんの最大の不安は「自分が母親より先に亡くなった場合、妻が相続できない」という点でした。母親には妹が二人おり、Yさんが先に亡くなると、妻ではなく叔母二人が財産を相続することになります。妻に安心して相続させるための方法を検討する必要がありました。

■養子縁組の提案

一つの方法として、Yさんの妻が母親と養子縁組をする案がありました。養子縁組により妻が母親の戸籍上の子どもとなれば、Yさんが先に亡くなった場合でも妻が母親の相続人として財産を受け取れます。この場合、母親の妹たちは相続人から外れるため、妻に全財産を集中させることが可能です。

養子縁組には母親と妻の双方の同意と、役所への届け出が必要です。Yさんも妻も「検討してみたい」と考えられましたが、今回はより簡便で確実な方法として遺言書作成が優先されました。

■母親の遺言書で妻に遺贈

Yさんの不安を解消する最も確実な方法は、母親が公正証書遺言を作成し、「母親より先にYさんが亡くなった場合は、Yの配偶者に全財産を遺贈する」と明記することでした。こうすれば、母親の妹二人が相続人になることはありません。遺留分の請求もなく、手続きはスムーズです。

Yさんは母親の了解を得て、すぐに遺言書作成の準備に入りました。母親の印鑑証明書や戸籍謄本、Yさんと妻の戸籍謄本をそろえ、夢相続が公正証書遺言の証人として作成をサポートしました。

■Yさん自身の遺言書作成

さらに、Yさんは自身の財産についても遺言書を作成しました。もし母親より先に亡くなった場合、相続人は妻と母親で、法定相続分は配偶者3分の2、母親3分の1です。しかし、Yさんは妻に全財産を渡したいと考えていました。母親が認知症になっている場合でも遺産分割協議が円滑に進まないことが想定されるため、「自分の財産は全て配偶者に相続させる」とする公正証書遺言を作成しました。これにより、成年後見人の介入や遺留分請求の心配もなくなります。

■寄付や予備的遺言の検討

Yさんはさらに、万一のために寄付や親族への遺贈についても相談されました。公正証書遺言では、初めの内容が実現できない場合の「予備的遺言」を指定することが可能です。例えば母親や妻が先に亡くなった場合、次に誰に相続させるかを決めておくことができます。寄付先や遺贈先を明確にする必要はありますが、Yさんはまだ具体的に決められていないため、必要に応じて追加で公正証書を作成する形を勧めました。

■母親の妹たちへの配慮

Yさんは「母親の妹二人はよく面倒を見てくれるが、遺言や相続について伝えておくべきか」とも悩まれていました。一般的に、子どもがいればきょうだいに相続権はありません。介護や協力に対して感謝を示す場合、生前贈与の範囲でお礼をする方法が適切です。相続後にYさんが妻の判断でお礼をすることも可能です。

■公正証書遺言の作成サポート

こうして母親とYさんは、同じタイミングで公証役場に出向いてもらい、別々に個々の公正証書遺言を作成しました。母親は高齢ながら、元気で、意思確認も問題なくできました。

夢相続では、出張して自宅や病室での作成サポートも可能です。必要書類がそろえば、遺言内容決定から1週間程度で作成できます。

■そして、Yさんの死

残念なことに、Yさんは母親よりも先に亡くなりました。夢相続に相談に来られていたころのYさんはとてもお元気で、遺言書だけでなく、母親と自分の財産の節税対策もしたいということでしたので、贈与や不動産対策をアドバイスしていました。

夢相続で遺言書を作られる方の多くはお元気ですので、実際に遺言書を使うのは10年先、15年先というのが現実です。Yさん親子もそうしたことだと思っていました。

一般的には遺言書を作ってからも長いのです。ですので、Yさんの奥さんより「Yさんが亡くなった」と聞いた時には、本当に驚きました。想像していなかったということです。

Yさんは「もし自分にもしものことがあったら、夢相続の曽根先生に相談に行くように」と奥さんに伝えていたと言います。

■Yさんの準備は見事だった

Yさんは母親に遺言書を作ってもらい、自分が先に亡くなったときに妻が困らないようにしました。つぎに、自分も遺言書を作り、Yさんが母親より先に亡くなった場合、高齢の母親に財産を渡すよりも、妻に相続させたいとして「配偶者が全財産を相続する」という公正証書遺言を作成しておかれましたので、万全。妻は不安なく、これからの生活をしていけることになります。

50代のYさんがまさか、母親よりも先に亡くなるなんて想像もしていなかったのですが、現実にはこうしたこともあるということです。不安に思ったことを相談に来られて、解消するための遺言書を作っておかれたYさんの準備は見事だったと言えます。

■まとめ

夫が妻のために遺した遺言書は、単なる財産分配の手段ではなく、妻への「最後のメッセージ」でした。悲しみの中でも、妻が安心して暮らすことができるのは、夫が生前に妻への配慮を忘れず、想いを形にしたからです。

夢相続でYさんの意思を生かした遺言書作りのサポートができたことは幸いでした。

皆さんも、まだ遺言書を準備していない場合は、早めに検討してください。法律や税金の知識だけでなく、家族への想いを込めることが、安心できる相続の第一歩です。

🌸 相続でお悩みの方へ

「実家や土地をどうしたらいいか分からない」

「相続税や借入の返済が不安」

「子どもに迷惑をかけない相続をしたい」

そんな方は、ぜひ一度【夢相続】へご相談ください。

💡 私たちは、財産を“守る”だけでなく、“活かす”ための相続対策をご提案しています。

✔ 資産の見える化

✔ 貸宅地や空き家の整理プラン

✔ 実家の有効活用シミュレーション

✔ 相続税を抑える方法

👉 ご相談は【夢相続 相談窓口】までお気軽にどうぞ

📞 03-6222-9231(ご相談専用受付番号)

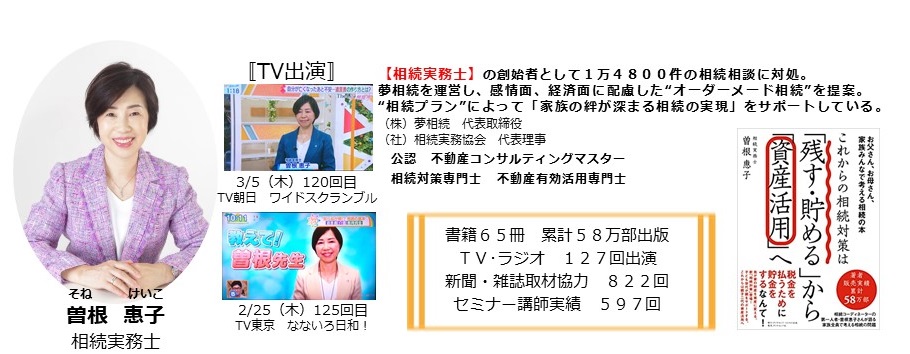

■執筆者紹介

相続実務士 (株)夢相続 代表取締役 曽根恵子

相続の専門家として、これまで 1万1,500件を超えるご相談 をお受けしてきました。

一人ひとりの家族に寄り添い、「感情面」と「経済面」の両方に配慮した“オーダーメード相続”を提案しています。

「どう進めればいいのか不安…」

「家族に迷惑をかけたくない」

そんなお気持ちを大切にしながら、最適な相続プランで “家族の絆が深まる相続” をサポートしています。

著書・監修は90冊以上、テレビ・ラジオ出演やセミナー講師など幅広く活動していますが、何より「気軽に相談できる存在」でありたいと思っています。

📞 初回のご相談は無料です。

お電話の他、Webからのお申込みは24時間受付中です。

🔶 無料相談を是非をご利用ください

相続実務士®が、ご家族の立場に立ってサポートします。

お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】