事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

空き家が1年半も売れない!子どものため必要な親の備えとは

■相続人は一人息子、でも手続きが進まない

50代のTさんからのご相談です。

Tさんの叔父が急逝し、相続人は障害を持つ一人息子のみ。叔父の財産は、自宅(評価1,500万円)と預金(約2,000万円)で、相続税はかからない見込みでした。

叔父は生前から「自宅は売却して、息子の入院費用に充ててほしい」と望んでいました。しかし一人息子は意思疎通ができず、自分で相続や財産管理を行えません。そこで必要になったのが成年後見制度です。

■成年後見人は一生続く役割

当初、病院の推薦でケアマネージャーが成年後見人に選ばれましたが、人柄的に不適格だったため、最終的にいとこのTさんが後見人に就任。ただし親族後見人だけでは不安があるとして、家庭裁判所は「弁護士を成年後見監督人に」つける決定をしました。

こうして相続手続き、空き家となった自宅の処分、預金の管理、入院費用の支払いなどが始まりました。

■弁護士監督人が認めない出費

ところが、ここから問題が発生します。監督人である弁護士が細かく経費に待ったをかけるのです。

- 空き家の管理費用:月1万円は不要

- 家財道具の処分:複数業者で合い見積もりを取り、安い方に

- 不動産会社の選定:複数を比較して承認

結果、自宅の売却は1年半経っても許可が出ず、資金化できない状態が続いています。

■弁護士監督人の功罪

成年後見監督人が弁護士であることには、もちろんメリットもあります。

- 法的に不備のない手続きを担保できる

- 後見人による使途不明金や不正を防ぐ

- 適切な契約かどうかを第三者的にチェック

しかしその一方で、デメリットも浮かび上がります。

- 手続きが過度に慎重になり、時間がかかる

- 日常的な経費まで厳しく制限され、柔軟性を欠く

- 結果的に本人(障害を持つ相続人)の利益が後回しになることも

成年後見制度は「本人の利益を守る」ための仕組みですが、運用次第では本人や家族にとって不便さが強調されるケースも少なくありません。

このケースは、成年後見制度を利用すると「弁護士の監督」という安心感がある一方で、必要な手続きが停滞するリスクもあることを示しています。

相続や空き家の処分をスムーズに進めたいと考える方にとっては、

- 誰を後見人に選ぶのか

- 監督人がついた場合にどう折り合うのかを事前にイメージしておくことが重要です。

成年後見制度は万能ではありません。

「本人の利益を守る」という建前の裏で、家族が望むスピード感や柔軟さが失われる可能性もある——まさに弁護士監督人の功罪が表れた事例といえるでしょう。

■父親がしておけばよかった備え ― 寝たきりの一人息子のために

Tさんのいとこは障害を持っており、意思の疎通がはかれず、病院で寝たきりの渋滞です。叔父は生前から「自宅は売却して、息子の入院費用に充ててほしい」と望んでいました。しかし当の一人息子は自分では手続きができないため、叔父が手続きのためのつぎのような事前準備をしておくべきでした。

■1.遺言書の作成

- 自宅や預金の処分方針を明確に記す

→ 「自宅は売却して介護費用に充てる」など具体的に書いておけば、後見人や裁判所の判断がスムーズになった。 - 公正証書遺言にしておけば法的効力が強く、相続人や後見人の負担を減らせた。

■2.成年後見制度の利用準備(任意後見契約)

- 自分が元気なうちに「将来、息子の後見人は誰に頼むか」を任意後見契約で決めておけた。

- 親族や信頼できる専門職を指定しておけば、裁判所任せにならずに済む。

■3.信託の活用(民事信託・福祉型信託)

- 自宅や預金を「信託財産」として、信頼できる人に管理を託す方法があった。

- 信託を使えば、売却や運用もスムーズになり、息子の生活費を長期的に確保できた。

■4.後見人候補との事前相談

- 病院の関係者やケアマネージャーではなく、家族が信頼できる人を候補にしておけば安心。

- 弁護士監督人の負担や制約を避けられる可能性もあった。

■5.生活資金の確保方法を決めておく

- 預金の取り崩しだけでなく、

- 不動産売却の手順

- 施設費用の目安

- 長期的な資金計画

を示しておけば、後見人や裁判所が判断しやすかった。

■6.相続後の空き家対策

- 生前のうちに自宅を売却、あるいは賃貸化して資金に換えておけば、空き家問題を残さずに済んだ。

- 家財整理や管理方法も指定しておけば、後の手間を大幅に軽減できた。

叔父が元気なうちにしておくべきだったことは、

- 遺言(意思の明確化)

- 任意後見契約(後見人の指定)

- 信託(生活資金の確保と管理)

- 空き家対策(不動産処分の方針)

この4点です。

そうしていれば、父親亡き後の成年後見手続きが長引いたり、弁護士監督人の制約で不動産売却が進まないといった問題は回避でき、寝たきりの一人息子の生活をより安定的に守ることができたはずです。

■相続実務士より

相続や後見の問題は、「その時が来てから考えればいい」と思いがちです。

しかし実際には、一番困るのは“本人の生活が続いていくケース”です。

今回のように、善意で作られた制度がかえって家族を縛ってしまうこともあります。

だからこそ、元気なうちに 「自分の思いを形にする」こと が何より大切です。

遺言、任意後見契約、信託。これらは決して特別な人だけのものではありません。

「わが子のために」——そう考える方にこそ、早めに備えていただきたいのです。

■参考 成年後見人と監督人の関係

- 成年後見人(親族など)

- 財産管理や身上監護(生活・介護・医療などに関する契約や手続き)を直接行う人です。

- 親族が後見人になることも、弁護士や司法書士が後見人になることもあります。

- 成年後見監督人(通常は専門職:弁護士や司法書士など)

- 家庭裁判所が必要と判断した場合に選任されます。

- 後見人の業務をチェックし、財産が適切に管理されているかを監督する役割です。

- 報告を受けたり、必要に応じて裁判所に意見を述べることもあります。

親族が後見人の場合の監督人

- 親族が成年後見人になった場合、

→ 家庭裁判所は「利益相反」や「財産の透明性」に配慮して、監督人を付けるケースが多いです。 - 監督人には弁護士や司法書士などの専門職が選ばれます。

- 監督人は直接財産を動かすわけではなく、

→ 親族後見人が作成した財産目録や収支報告をチェックし、不正や不適切な支出がないかを監視します。

役割の整理

- 親族後見人:日々の財産管理や契約行為を実務で担う。

- 弁護士などの監督人:その内容をチェックし、裁判所への報告を監視する。

- 家庭裁判所:最終的な監督機関。監督人を通じて間接的にチェックする。

🔑 まとめると

- 親族が後見人になる場合、裁判所の判断で 弁護士等が監督人として付くことが多い。

- 監督人は 親族後見人の活動をチェックする立場で、直接財産を動かすことはない。

- 報酬は後見される本人の財産から支払われる。

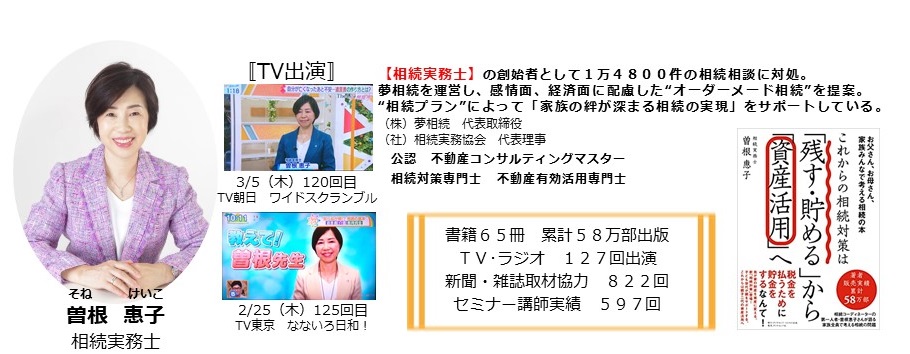

■執筆者紹介

相続実務士 (株)夢相続 代表取締役 曽根恵子

相続の専門家として、これまで 1万1,500件を超えるご相談 をお受けしてきました。

一人ひとりの家族に寄り添い、「感情面」と「経済面」の両方に配慮した“オーダーメード相続”を提案しています。

「どう進めればいいのか不安…」

「家族に迷惑をかけたくない」

そんなお気持ちを大切にしながら、最適な相続プランで “家族の絆が深まる相続” をサポートしています。

著書・監修は90冊以上、テレビ・ラジオ出演やセミナー講師など幅広く活動していますが、何より「気軽に相談できる存在」でありたいと思っています。

📞 初回のご相談は無料です。

「こんなこと聞いてもいいのかな?」という小さな疑問でもかまいません。お気軽にご連絡ください。

▶ 今すぐ無料相談を申し込む

お電話の他、Webからのお申込みは24時間受付中です。

🔶 無料相談を是非をご利用ください

相続実務士®が、ご家族の立場に立ってサポートします。

最初のご相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】

コラム執筆