事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

空き家は損失。土地活用して家賃収入がはいれば1500万円以上の経済差!

■父親はサ高住に転居。実家は空き家に。

セミナーに参加されたNさん(40代男性)から相談がありました。70代の父親は現在、サービス付き高齢者住宅に住んでいるため、2年前まで住んでいた自宅マンションが空家になっていると言います。父親がマンションでひとり暮らしをしていたのは10年位で、その前に家族で住んでいた戸建て住宅も10年以上も空き家にしたままだと言います。

■いよいよ対策しておきたい

父親は一人暮らしが大変になり、70代半ばで自ら決断してサ高住に転居しましたが、それまではずっと仕事中心できました。上場会社のサラリーマンで定年後の再雇用もあり、70歳まで働いていました。

社宅住まいから戸建てを買った時もローンなしの現金で購入しています。次のマンションに住みかえた時も戸建てを売ることもなく、一人暮らしができる1LDKのマンションを4500万円で購入したときも、ローンなしの現金で購入。さらにサ高住に住みかえた時も、二軒とも売らずに空き家のままにして、現在に至りますので、サ高住の費用も年金と預金から出せているのですが、まだこれから先が長いと思うと、いずれ足りなくなるのではという不安もあり、子どもの立場で対策をしてもらいたいということです。

■家族関係が複雑

父親は75歳で、Nさんの母親はNさんが小学生の頃に亡くなりました。Nさんの下には弟(40代)がいます。その後、父親は再婚し、妹(30代)が生まれました。

けれども家族で生活したのは5年ほどで、父親と後妻は離婚。妹は後妻が連れて出ましたので、その後は会ったこともなく、どこに住んでいるのかも知らないといいます。けれども父親の相続人は異母妹も含めて3人となります。

父親が亡くなった時には3人で遺産分割協議をしなければいけないとなれば、異母妹の居場所を探すことから始めないといけないのです。司法書士に依頼して、異母妹の戸籍を追っていけば現住所の確認は難しくはないのですが、その先が簡単ではありません。戸籍上のきょうだいには変わりはないのですが、異母妹の母親が離婚したときの感情やその後、一緒に暮らしていない感情も合わせるといい感情があるとは言えず、むしろ、父親への恨みやきょうだいへの妬みなど悪感情があることのほうが不思議ではないと言えます。

だからこそ、父親が亡くなった後、円満な遺産分割協議をすることは困難だと想定されます。

■遺言書は必須

それを避けるためには父親が公正証書遺言を作成しておくことが必須。そうすることによって財産の相続の仕方は父親の意思を生かせますし、父親の意思という説得材料のもと、公正証書遺言で相続手続きができるので、異母妹と話し合いをする必要がないため、悪感情を引き出すこともないのです。

しかし、遺言書があったとしても、懸念されるのは、“遺留分”の請求と言えます。よって遺留分対策をしておくことも必要だとアドバイスしました。

■建築が遺留分対策になるわけ

遺留段対策には、財産評価を小さくしておくことを考えます。空き家のままでは評価は100%ですが、賃貸住宅を建てると貸家建付地になり、土地は80%程度に下がります。

建物の評価は増えますが、固定資産税評価から貸家評価となり、結果、建築費の30%程度に下がります。

さらに建築費の借入を引くことができますので、財産評価がマイナスになる場合もあります。

財産評価がマイナスの場合は、正味の財産がないとなり、遺留分請求をされたとしても払える財産がないため、遺留分を払う必要はないとなります。

■実家の建て替え計画

Nさんの父親の実家の土地は35坪あり、空家を解体して、賃貸アパートに建て替えた場合の事業計画の想定をしてみると下記のようになります。

前提条件 容積率100% 建蔽率50%の角地 木造3階建て最寄駅より徒歩20分につき、2LDK2戸のテラスハウスとします

賃料は坪8000円 駐車場5000円 建築単価坪80万円

事業費は借入 30年返済 1.5%

このような条件での事業計画の想定はつぎのようになります。

■事業費内訳(総額:3,500万円)

|

項目 |

金額 |

|

建築費 |

2,800万円 |

|

解体費 |

400万円 |

|

測量費 |

80万円 |

|

登記費用 |

50万円 |

|

予備費 |

170万円 |

|

合計 |

3,500万円 |

■融資条件(総借入:3,500万円)

- 返済期間:30年

- 金利:1.5%(元利均等)

- 毎月返済額:121,038円(ローン計算結果)

- 年間返済額:1,452,456円

■年間収入

|

項目 |

金額 |

|

家賃収入(2戸) |

14万円 × 2 × 12ヶ月=336万円 |

|

駐車場収入 |

5,000円 × 2 × 12ヶ月=12万円 |

|

合計収入 |

348万円 |

■経費

|

項目 |

金額 |

|

管理費(5%+消費税) |

348万円 × 5.5% =19.14万円 |

|

固定資産税・火災保険等 |

20万円(概算) |

|

修繕・維持費など |

30万円(概算) |

|

経費合計(管理費含む) |

69.14万円 |

■年間手取り額(キャッシュフロー)

|

内容 |

金額 |

|

年間収入 |

348万円 |

|

年間返済額(ローン) |

▲145.25万円 |

|

年間経費(管理費・税・修繕) |

▲69.14万円 |

|

年間手取り額 |

約133.61万円(≒11.1万円/月) |

■投資指標まとめ

|

指標 |

結果 |

|

表面利回り |

348万円 ÷ 3,500万円 ≒ 9.94% |

|

実質利回り(手取り) |

133.6万円 ÷ 3,500万円 ≒ 3.82% |

■「空き家のままにした場合」と「テラスハウスを建てて家賃収入を得た場合」の10年間の経済比較を行います。

■前提条件の整理

|

項目 |

内容 |

|

土地面積 |

約35坪(約115.7㎡) |

|

空き家時の費用 |

固定資産税・管理など:年間20万円程度 |

|

建替後の家賃収入 |

年間348万円(駐車場含む) |

|

建替後の経費+返済 |

年間214.4万円(返済+経費) |

|

手取り収入 |

約133.6万円/年(前提通り) |

■10年間の比較シミュレーション

① 空き家のままにした場合

|

内容 |

金額 |

|

家賃収入 |

0円 |

|

維持コスト(10年) |

▲20万円 × 10年 = ▲200万円 |

|

経済損失合計 |

▲200万円 |

② 建て替えて賃貸経営した場合

|

内容 |

金額 |

|

家賃収入(10年分) |

348万円 × 10年 = 3,480万円 |

|

経費・返済合計(10年分) |

214.4万円 × 10年 = 2,144万円 |

|

手取り収入合計 |

約1,336万円 |

■10年間の差額(収益比較)

|

比較項目 |

金額 |

|

空き家の場合 |

▲200万円(出費のみ) |

|

賃貸経営した場合 |

+1,336万円(手取り) |

|

差額 |

1,536万円の差 |

■まとめ

- 空き家のままだと10年間で200万円のマイナス(経済損失)

- テラスハウスに建て替えれば、10年間で約1,336万円のプラス

- その差は実に約1,500万円以上の経済差

これはあくまで10年間の試算です。建物は30年以上使え、ローン返済後は手取り年間330万円近くに跳ね上がります。

つまり、賃貸にすることで「資産を守りながら収益を生む土地活用」が実現するということです。Nさんは具体的にプランを提案してもらいたいということですので、実家を賃貸住宅に建て直すために提携のハウスメーカーに建築プランと建築費の見積もりを依頼し、具体的な数字を出しながら検討してもらうよう、準備中です。

■テラスハウス(Terrace House)とは

以下のような特徴を持つ長屋形式の戸建て賃貸住宅のことを指します。

■テラスハウスの定義と特徴

|

特徴 |

内容 |

|

構造 |

1棟の建物の中に複数の住戸が並列に連なっている(主に横並び) |

|

住戸 |

各戸が玄関・階段・浴室・トイレなどを専有している(他の住戸とは独立) |

|

階数 |

多くは**2階建て(まれに3階)**で、メゾネット形式(上下階を1戸で使う) |

|

壁構造 |

隣り合う住戸の間には**界壁(かいへき)**があり、音の遮断や火災時の区画としての役割も |

|

庭や駐車場 |

各戸ごとに小庭や専用駐車場付きにするケースも多く、戸建て感覚で住める |

|

法律上の分類 |

建築基準法上では「長屋(長屋住宅)」に分類される(集合住宅ではない) |

■賃貸住宅としてのメリット

オーナー側(事業者)にとってのメリット:

- 建築費がマンションよりも安い(木造中心)

- 入居者の入れ替えコストが少ない(戸建て感覚で長期入居が多い)

- 相続時に評価減がとりやすい(貸家建付地としての評価減+建物分散)

入居者側にとってのメリット:

- 階下に気を使わずに済む(上下が自分の専有スペース)

- 戸建て感覚で暮らせる(子育て世帯などに人気)

- ペット可や庭付きのニーズにも対応しやすい

最初のご相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】

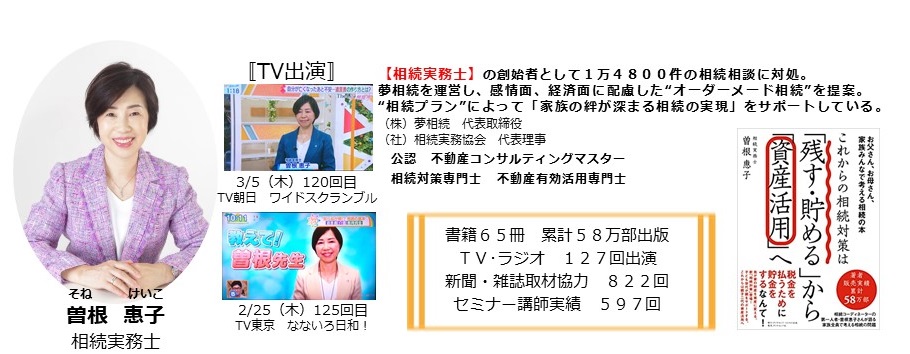

コラム執筆