事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

越境問題のリアル:現場で見た“たった7cm”が生む深刻なトラブル

土地取引における越境問題は、法務や測量の世界ではごく一般的なリスク要因として扱われていますが、実際の現場では「たった数センチの越境」が引き渡しの遅延や信頼関係の破綻、場合によっては売買そのものの白紙解約にまで発展することもあります。

図面上の数字では些細に見える越境でも、当事者にとっては感情を刺激し、場合によっては「譲れない一線」となってしまうのです。

今回は都内の実家を売却されたときに関わった実例を通じて、「越境問題」がもたらす現実と、対応の難しさ、そしてそこから見えてきた教訓をご紹介します。

■空き家になった自宅、これから、どうする

Sさん(60代女性)の母親が亡くなり、実家は空き家となっていました。Sさん一人娘で、結婚して実家を離れ、家族で夫名義の家に住んでいます。実家を相続したものの、実家に戻って住むということはありません。

土地は90坪あり、いままでは土地の半分は庭になっていて、母親は庭の手入れを楽しみにされていたようですが、仕事もあるSさんにとっては空き家の維持も庭の手入れもできないのでどうしたらいいかと相談がありました。

選択肢はいくつかありますが、主には次の3つになります。

- 全部、売却して、資産組替する

- 全部、売却して、賃貸住宅を建てる

- 半分売却して、賃貸住宅を建てる

■半分売却、半分に家を建てる

Sさんは家族で話し合って、実家は残していきたいとなりました。けれども全部残して建てるには広いため、半分売却し、その代金で実家を建て替えて、娘家族に住まわせようとなりました。

半分売れば建築費が捻出できます。また実家は半分になっても残すことができるので、そうすれば祖父の代から住んできた実家の土地や場所が残せます。これには娘家族が積極的で幼いころから何度も行っている祖父母の家が残せて自分たちが住めるなら、ぜひ、そうしたいと家族の方針はまとまりました。

角地を残すようにして、測量分筆し、半分を売却するようにしましたところ、すぐに不動産会社から購入申し込みがありました。契約も終わり、残金決済までに測量、分筆も終えて、引き渡すことになっていました。ところがここで問題が発生しました。

■越境物の発見──“地中のビスとコンクリート土台”

売買契約は成立していますが、契約条件には「越境物が発見された場合、解消または覚書の取得」と明記されており、速やかに測量士による現地調査が進められました。

そこで測量士から報告があったのが、北側隣地からの“コンクリート土台(いわゆる捨てコン)およびフェンスの留め金となるビス”による越境です。コンクリートの張り出しは、わずか7cm程度と推定されました。

買主にも報告したところ、「契約書通りに、越境物の解消または覚書の取得をしてください」とのこと。これを受け、売主であるSさんと仲介会社の当社は、問題解消に向けた動きを本格化させました。境界確認を行い、隣地所有者とやり取りをした土地家屋調査士が覚書の取得も担当してくれることを打診しましたが、意思の疎通が難しい隣人だということで引き受けてもらえず、仲介会社である当社が担当することになったのでした。

Sさんの土地は隣地2か所にまたがっており、個人K氏と法人A社が対象となります。

■個人K氏 「連絡が取れない」壁

越境対応の初動として、隣地所有者であるKに連絡を試みましたが、問題はそこから一気に複雑化しました。

- 測量士からの初回連絡以降、K氏には数十回に及ぶ電話連絡と留守電メッセージが残されるも、ほとんどが不通。

- 売主のSさんもK氏と面識がなく、町会や近隣住民を通じた接点もないため、個人的な話し合いの糸口も掴めませんでした。

- 覚書の原案を作成しレターパックで送付。これに対しては一時的に電話がつながり、「自分が壊す時に壊す」と発言。しかし、その後も文書の返送や明確な返答はなく、解決の道筋が見えない状況が続きました。

この間、売買当事者間では、「いつ引き渡しができるのか」「このまま契約は履行されるのか」といった不安が高まり、仲介会社の当社も対応負担も日増しに増大。

買主の信頼確保のためにも、早急な打開策が求められました。

■法人A社 越境解消へ

さらにこの越境問題を複雑にしていたのが、越境していたブロック塀はK氏とA社の所有土地にまたがって建てられていることでした。A社は、状況を正確に把握したうえで、非常に協力的な対応を見せ、撤去に同意。ただし、該当のブロック塀はK氏の土地とも接しており、一方的な撤去では工事が困難な構造となっていました。

つまり、越境物がまたがっている関係上、複数所有者の合意と連携が不可欠だったのです。よってA社は説明文を作成して、工事を一緒にしてはどうかという通知文を投函するも受け取られず、同書をポストインするなど意思疎通を図るために行動されています。

越境物がたった数センチだったとしても、それが複数の権利者に関わるものであれば、問題は「一筋縄ではいかない」性質を持ちます。

都市部の住宅密集地における典型的な“土地境界問題”と言えるでしょう。

■“最終通告”と、手詰まりの結末

1か月以上は様子見として当社もA社もK氏の反応を待ちましたが、A社は業を煮やし、「最終通告文書」を作成しK氏に送付。一定の期限を設け、「誠意ある対応がなければ自己所有部分のみ撤去する」と通達しました。

しかし、結果的には期限を過ぎても、K氏からの正式な応答はありませんでした。

最終的に、A社は「自己所有部分に限ったブロック塀の撤去」に踏み切ることを決断し、作業を実施。一方で、K氏所有部分に関しては法的にも物理的にも手を出すことができず、越境状態は一部残されたままの形となりました。

このように、相手方の非協力によって、越境問題は完全な解決に至らないこともあるという、現場の厳しい現実が浮き彫りになりました。

■決済するための手段

A社が越境物解消の工事を終えたとしても、このままではK氏の協力を得られる見通しは立たず、契約書上では決済要件を満たしません。

そのため、決済するための方法として、買主に状況把握の上で判断してもらうため、時系列による10ページの状況説明の報告書を作成して理解を得るようにしました。買主会社ではあらたにブロック塀を設置するため、そうすればK氏側の越境物は影響がないとなります。買主会社は理解を示されて、決済ができるようになったのでした。

■越境問題が突きつける現実

この事例は、越境問題が「発見」されたあと、“解決”に至るまでに何が必要かを明確に示しています。

▷ 越境は「発見」より「解消」が難しい

- 越境そのものを測量で立証するのは比較的容易ですが、問題はその先の当事者間の合意形成や対応の調整です。

- 特に、隣地所有者が高齢・不在・非協力的などの場合、話し合いは難航し、対応不能に陥ることもあります。

▷ 越境解消には「法的手続き」が必要なことも

- 応答がない場合や協議が不調に終わった場合、調停や訴訟といった法的措置が必要になることもあります。

- しかし、今回のように「7cm」の越境に対して訴訟を起こすのは現実的ではなく、費用対効果や時間的ロスを考えると、手を出せないケースも少なくありません。

▷ 事前対策としての「調査」と「条項設定」が重要

- 売買契約前の現地立会・測量調査によるリスクの“見える化”が重要です。

- 契約書では、「越境があった場合の対応責任」「覚書取得の有無」「引渡しの可否」などを細かく定めておくことが、後のトラブル回避に不可欠となります。

■おわりに:たかが7cm、されど7cm

この越境は、ビスとコンクリート基礎のわずか7cmの話です。しかし、その7cmが契約履行の大きな障壁となり、関係者すべてに重い負担を与えました。

不動産のプロにとっては「よくあるリスク」として処理しがちな越境問題も、売主や買主、近隣住民にとっては感情を大きく揺るがす問題です。

都市部では敷地が密集しており、境界に関する認識の違いや記録の曖昧さが、今後ますます問題化していくことが予想されます。

だからこそ、日頃の丁寧な調査と、トラブルを未然に防ぐための交渉力・対応力=“実務力”が、現場の最前線では求められているのです。

最初のご相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】

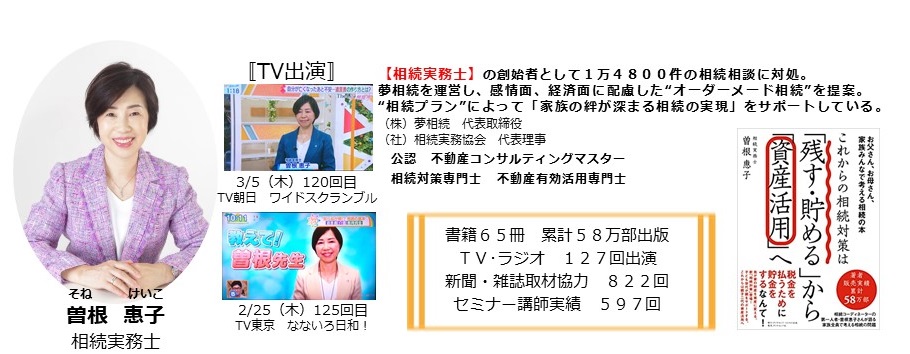

コラム執筆